去年我出了本《如何開家設計師品牌買手店》的書,前些日子出版社告知快賣光了,在服裝類書籍里銷售排名前列,正準備再版加印。想來全國各地想開買手店的還真不少,書里寫的很多基礎知識肯定能幫到大家,但中國市場的快速變化也需要能審時度勢積極應對,否則等一年半載把店開出來了卻發現世道變了。

比如被老外稱為中國“新四大發明”的高鐵、網購、移動支付和共享單車確實正在改變我們的生活方式,復興號高鐵讓上海與北京的距離縮短到4個半小時,比起飛機更是準時了許多,共享單車解決了最后一公里問題,我甚至在新加坡都嘗試了一下摩拜。還記得移動支付不普及的日子,也就四五年前有一次去沈陽出差,晚上想看劉老根大舞臺表演,帶了張信用卡和400塊錢就出發了。結果門票不能刷卡,最便宜的395元,買好票現金只剩5元,找飯店吃飯甚至連肯德基也不能刷卡,最后餓著肚皮看完宋小寶表演坐地鐵回酒店,兜里還有一塊錢。現在國內出差,只要帶身份證和手機就夠了,現金和銀行卡都已經不需要,別說錢包生產商快沒訂單了,連小偷也快失業了。最近的幾次網購體驗也令我驚訝,一次是晚上11點在網上買了蘋果手機電池替換服務,沒過5分鐘就接到客服電話確認上門時間和地點,再一次也是晚上10點多為家人預定一個一日旅游團,下單十分鐘就接到旅行社確認電話。這種體驗背后需要強大的技術支持,也需要大量的人員配備。再比如現在去旅行住五星級酒店,但吃飯卻是叫外賣,一方面各平臺的補貼確實驚人,常常買個30多塊外賣就立減20元,另一方面只要想得到的吃的都可以外賣。以上的諸多種種,造成的后果就是去一個地方很容易,但逛街卻變的太有目的性,沒有了好奇感和驚喜。

生活方式的改變自然會改變我們買衣服的方式,就我自己來說上次啥時候專門去逛街買衣服已經不記得了,到是去外地或國外旅行的時候會多點時間逛逛試試和買買,而上海的店鋪對我來說就好像是Showroom,就比如家樂福就在我家對過,但是已經習慣了網上超市購物。買手店作為引領時尚潮流的服裝零售場所也務必有前瞻眼光才能夠繼續走在時尚前沿。

首先來說是城市的商業發展程度,我最近去了一次崇明的度假酒店,距離酒店最近的電影院要20公里,全島只有兩家,島上星巴克只有一家,距離30公里,可以說崇明的商業幾乎為零。相比較蘇州的金雞湖畔則真的是上海后花園,新落成的蘇州中心和久光、誠品、新光一側商業繁華程度絕對達到一流水準,但坦率說對于設計師品牌的需求還有一段距離,無論是本地居民還是游客目前能接受的還是大眾或稍有一些設計感的服裝,當然對品質的要求在不斷提高,濫竽充數已經很難讓消費者買帳。在上海,城市各區域的大量高標準的shopping mall開業使得大量國內上市或大型服裝企業的品牌可以進駐,從而填補了國外品牌難招商的窘境。另一方面,設計師品牌或集合店也開始得到市中心的購物中心青睞,南京西路的興業太古匯就開設了多家獨立設計師專賣店和買手集合店,這在過去許多年只存在于新天地時尚。北京也出現了同樣現象,曾經都扎堆在三里屯太古里、老佛爺百貨,現在朝陽大悅城也招募了多家設計師品牌和買手集合店,還邀請更多設計師和集合店來開設POPUP。不過就算北京和上海這樣的宇宙級大城市其實也就只有少量的場所能容納設計師品牌,就更不用談其他二三四線城市了。因此選址依然是重中之重,一方面務必是人流集中的區域,另一方面需要預估新城或重量級商業綜合體建成對人流的影響,現在中國造shopping mall的能力世界一流,對于原先的老商業設施絕對是秒殺。這在國外是很難想象的,即便是香港和臺北,有多少年沒有新商場開業了?所以就好像日本深夜食堂拍的這種小飯店,在中國是肯定沒生意的。

按照營銷學經典的4P理論,上面提到的是Place,剩下3個P,Product產品、Price價格和Promotion促銷現在感覺越來越融為一體,能夠與明星沾上邊的產品在中國大地和網絡上可以得到最廣泛的傳播,只要產品不差價格合適就很容易成為爆品。當然明星推出品牌要成功也不容易,畢竟這與演藝事業是兩碼事,維多利亞貝克漢姆的牌子也是常年靠老公輸血,最近才完成了一次像樣的融資。買手店需要尋找有話題性的、價格合適的、有性價比的產品,這些是真正能做起生意來的,太小眾或太與眾不同的只能作為點綴,當然一定的稀缺性也是需要的,但絕不可曲高和寡。

因為最重要的是對消費者的把握,為什么要買設計師品牌?希望表現自己的品味與個性,能在自己所在的群體中令人印象深刻,而不是讓人看不懂。對于自己所在區域消費群體的深入洞察是十分必要的,而不僅僅了解巴黎在流行什么,ins上流行什么,要做到這一點非常困難,特別是對于那些懷揣時尚夢的年輕人。Copy不走樣是行不通的,走中國特色的買手店道路勢在必行。

此篇原創文章首發于《周末畫報》第992期,如需轉載,請注明。

在經歷一年的不景氣銷售狀況,公司上市計劃失敗之后,Nordstrom總算迎來了好消息,節日購物季期間的銷售額實現穩步增長。H&M最近的一張廣告照上以黑人小模特身穿印有“叢林里最酷的猴子”字樣的衛衣出現,遭到多方的抨擊和批評,H&M方面對此事進行道歉。

(查看全文)

在經歷一年的不景氣銷售狀況,公司上市計劃失敗之后,Nordstrom總算迎來了好消息,節日購物季期間的銷售額實現穩步增長。H&M最近的一張廣告照上以黑人小模特身穿印有“叢林里最酷的猴子”字樣的衛衣出現,遭到多方的抨擊和批評,H&M方面對此事進行道歉。

(查看全文) 1月8日,中國消費者協會聯合人民網輿情數據中心發布了“2017年十大消費維權輿情熱點”,京東眾籌刷單欺騙消費者事件榜上有名。

(查看全文)

1月8日,中國消費者協會聯合人民網輿情數據中心發布了“2017年十大消費維權輿情熱點”,京東眾籌刷單欺騙消費者事件榜上有名。

(查看全文) 奢華護膚品牌CHA LING由路威酩軒集團(LVMH Research)研發,其古樹普洱的出色美膚功效,在法國總部Helios實驗室得到驗證。品牌向消費者傾情呈現古樹普洱臻品系列,致力打造中西合璧的全新慢奢美容方式。

(查看全文)

奢華護膚品牌CHA LING由路威酩軒集團(LVMH Research)研發,其古樹普洱的出色美膚功效,在法國總部Helios實驗室得到驗證。品牌向消費者傾情呈現古樹普洱臻品系列,致力打造中西合璧的全新慢奢美容方式。

(查看全文) 一個關于美學,熱情和家族的故事。Cesare Casadei 2018春夏系列是為了慶祝品牌60周年的紀念日。這個系列就像一個完整的圓,由三代人的創造力、工藝和天賦合力給公司賦予生命。

(查看全文)

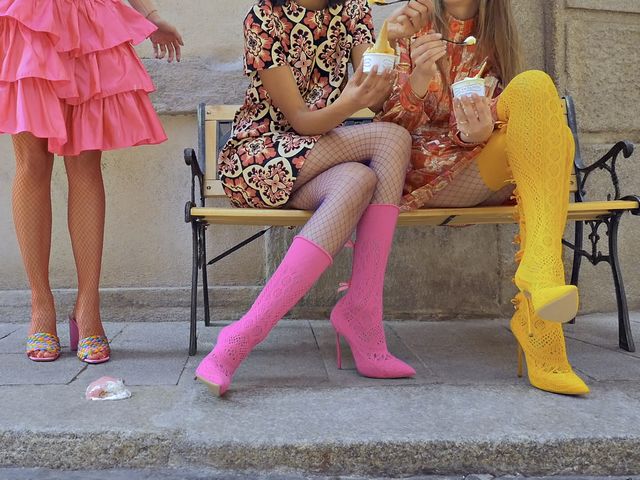

一個關于美學,熱情和家族的故事。Cesare Casadei 2018春夏系列是為了慶祝品牌60周年的紀念日。這個系列就像一個完整的圓,由三代人的創造力、工藝和天賦合力給公司賦予生命。

(查看全文)| 通過郵件獲取觀潮最新資訊 |