和歷史悠久的瑞士品牌相比而言,近代日本手表制造起步較晚。1860年,日本本土才出現了第一支瑞士制造的手表。在1892年,Kin-taro Hattori,一個和瑞士經銷商打交道的日本人,在橫濱創立了SEIKO,并使用瑞士和美國的工具創造出了日本本土制造的手表。不過日本制造的手表在當時價格要比瑞士鐘表昂貴的多,為了保護本土制造,Kintaro Hattori利用自己良好的政治關系,鼓勵政府上漲對瑞士金表關稅,從1899到1906年,瑞士金表的關稅從5%漲到了50%。而在1918年,另一個日本手表巨頭西鐵城的原型也成立了,來自東京的珠寶制造商Kamekichi Yakamazi Shokosha開始涉獵古董懷表的制作,當時他們制作了一支機芯被命名為16的懷表,在1924年將其命名為CITIZEN,他緊接著將自己的品牌也更名與此,因為這個“名稱更容易在全球取得共鳴”。

和德國一樣,戰敗國日本的制造業在二戰時經歷了嚴重打擊。日本也不例外,手表產業遭遇了毀滅性的打擊。在二戰后,一個叫Eiichi Yamada的職業經理人意識到,日本手表可以加速海外擴張。在上世紀60-70年代,瑞士人雖然意識到石英手表可能對“Swiss Made”產生的威脅,卻始終對研發新的石英表興致廖廖,這讓美國和日本意識到這是一個非常良好的發展機會,在1964,搭著東京奧運會的快車,日本本土手表品牌SEIKO(精工),更是一躍成為非常具有全球化標識的手表品牌。不過,事實上從一開始,瑞士就扶持了自己的對手,在日本手表剛剛起步階段,瑞士手表雖被征以重稅,但在1900-1915年間,瑞士高端制表的機芯31%都出口到了日本,這個數字到1925年已經上升到了42%,到1940年,已經高達81%。這個政策后來引致了瑞士境內從業人士的嚴重不滿,但卻依舊為日本保持了技術轉讓的渠道。CITIZEN在二戰前的成功就得益于這種技術轉讓,一位叫做Rodolphe Schmid的瑞士商人是橫濱最大的手表經銷商之一,他在出生地后來建立了一個表殼廠專門出口日本。1930年,Kamekichi Yakamazi Shokosha建立CITIZEN這一鐘表品牌時,是和這位瑞士商人合作完成的。二戰前夕,Rodolphe Schmid回到了瑞士,但它卻始終沒放棄與日本鐘表界的合作,即使他成立了自己的營銷公司,但直到二戰結束后,他的名字都還出現在CITIZEN的股東名單上。

在日本手表最輝煌的一段時期中,當時的CITIZEN成為了世界上最大的鐘表制造商,不過很多人并沒有意識到這點,實在是因為,這個手表品牌的規模不夠大。然而在技術上,它發明和創造了很多先進的技術,并將之應用在更為精準的石英表上,這包括它在世界上第一個在手表上使用了最薄的液晶計時器,同時還在一支潛水表上配備了語音識別器與電子傳感器,另一支被命為X-8的手表,是世界上第一支使用了鈦金屬的手表。在1971年,CITIZEN還和SEIKO與ETA機芯工廠合作,研發出了一支超薄機芯。這些都讓CITIZEN成為了手表電子時代的領軍品牌。

每年一度的巴塞爾表展里,包括SEIKO和CITIZEN(西鐵城)在內的兩大日本品牌展位相臨,占據1號館2層相鄰位置,SEIKO展位略大,子品牌Grand Seiko總是以每年精良制作的機械表吸引眾人,而CITIZEN的展位設計充滿浪漫風情,像經過點綴的星空般的展位,歷年來都在鐘表展上展示CITI-ZEN在光動能上的研發。

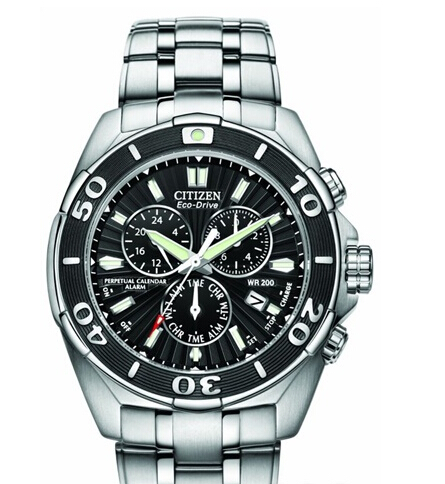

近幾年,CITIZEN研發了獨創的“光動能”腕表,而在今年巴塞爾表展上,新款Eco-Drive SATEL-LITE WAVE F100腕表依舊堅持這一理念,刷新過去記錄的是,它僅需3秒即可完成從衛星到腕表的精準對時。腕表的設計靈感來自于為軌道衛星提供能量的太陽能電池板,2點和4點位的中空按鈕設計模擬導航衛星機身的設計。同時,為了更好體現速度感,四根表針分別由四個獨立馬達控制,移動和反應更為迅速。表殼則采用了具有太空金屬光澤和鏡面拋光質感的流線型設計。而鈦合金材質的運用,使得腕表更為輕薄,厚度僅為12.4 毫米,成為世界最薄的光動能衛星對時腕表。

原文出處:http://www.yoka.com/luxury/watch/2014/0526926872.shtml 如果倒退10年時間,我也算得上是貨真價實的“小鮮肉”了。20啷當歲,青春洋溢,尚未受北京這幾年干燥霧霾洗禮的皮膚一捏都能捏出水來,唉,北京的生活環境越來越惡劣了。對了,別跟我提什么覺得北京不好哪來回哪去。不好就是不好,有什么不能說的?況且咱就是北京人,二環以里的四合院出身,雖說現在搬到二環邊兒上了吧。就不能慣著你們這幫排外的地域屌毛病。

(查看全文)

如果倒退10年時間,我也算得上是貨真價實的“小鮮肉”了。20啷當歲,青春洋溢,尚未受北京這幾年干燥霧霾洗禮的皮膚一捏都能捏出水來,唉,北京的生活環境越來越惡劣了。對了,別跟我提什么覺得北京不好哪來回哪去。不好就是不好,有什么不能說的?況且咱就是北京人,二環以里的四合院出身,雖說現在搬到二環邊兒上了吧。就不能慣著你們這幫排外的地域屌毛病。

(查看全文) 在了解了從月相到月相表的前世今生般的進化過程之后,不來幾款時下最新鮮熱乎的月相表怎么成?無論是那些具有里程碑意義的經典款,還有各具風格和亮點的全新月相,總能給我們不同的感受。

(查看全文)

在了解了從月相到月相表的前世今生般的進化過程之后,不來幾款時下最新鮮熱乎的月相表怎么成?無論是那些具有里程碑意義的經典款,還有各具風格和亮點的全新月相,總能給我們不同的感受。

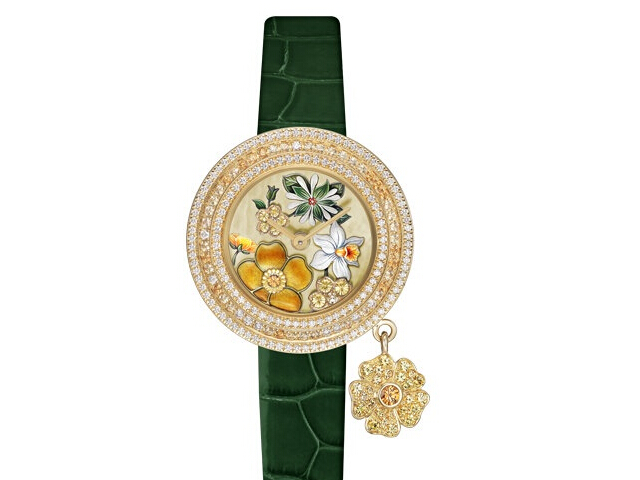

(查看全文) 如果把人比作一部電影,腕表就是在相機閃光燈下綻放星光的明星,吸引其他人目光。而一款具有優雅氣質的腕表宛如一張踏上紅地毯的邀請函,它可以使女人在任何場合都散發出迷人的氣質,讓人沉醉。今天,腕表之家就為您介紹三款具有優雅氣質的女士腕表。

(查看全文)

如果把人比作一部電影,腕表就是在相機閃光燈下綻放星光的明星,吸引其他人目光。而一款具有優雅氣質的腕表宛如一張踏上紅地毯的邀請函,它可以使女人在任何場合都散發出迷人的氣質,讓人沉醉。今天,腕表之家就為您介紹三款具有優雅氣質的女士腕表。

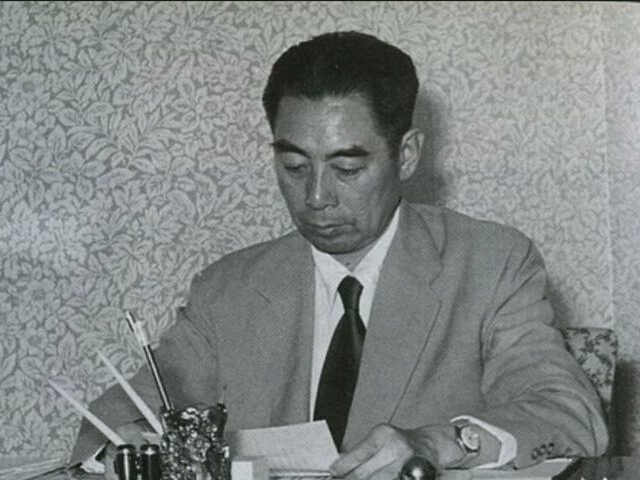

(查看全文) 周恩來信奉并遵循“人靠衣裝馬靠鞍”的東方文明。人靠衣裝,周恩來必然要有各種“講究”。我替他總結了4條:講究選料,講究款式,講究穿衣保密性,講究作衣的時機和理由。

(查看全文)

周恩來信奉并遵循“人靠衣裝馬靠鞍”的東方文明。人靠衣裝,周恩來必然要有各種“講究”。我替他總結了4條:講究選料,講究款式,講究穿衣保密性,講究作衣的時機和理由。

(查看全文)| 通過郵件獲取觀潮最新資訊 |