Bottega Veneta歡欣宣布,將在其位于上海外灘的益豐•外灘源概念店舉辦首次展覽,于店內(nèi)二層的獨特藝術空間中展示中國當代新生藝術家的作品,鼓勵卓越創(chuàng)意。

本次開幕展匯集了七位藝術家的攝影作品,主題為“江南志異”,旨在反映現(xiàn)代化和工業(yè)發(fā)展對于傳統(tǒng)上被稱為“江南”的上海及長江三角洲地帶所產(chǎn)生的影響。展覽將從2012年7月開始,持續(xù)至2012年10月,成為即將于此藝術空間內(nèi)舉辦的系列主題展覽之首。Bottega Veneta一貫致力于文化意識的發(fā)展與保護,及對年輕一代藝術家的扶持培養(yǎng),更期望賦予每一位到訪專門店的賓客在純粹購物之外的更深層體驗。于益豐•外灘源概念店舉辦的系列展覽,即為此項承諾之體現(xiàn)。

本次展覽的策展人是復旦大學教授顧錚先生,他在當代中國視覺文化和攝影研究方面頗有建樹,不僅是著名攝影評論家,更是廣獲贊譽的攝影家。顧錚教授此前曾于多處頗具聲望的地點策展,其中包括紐約大學Parsons設計學院,及史密森尼博物館等。本次參加Bottega Veneta藝術首展的攝影家大多來自上海,其中最年輕的一位出生于1981年。他們的作品曾于全球多地展覽,從洛杉磯到紐約,從倫敦到米蘭,以及中國各地。

Bottega Veneta創(chuàng)意總監(jiān)Tomas Maier先生曾于今年5月到訪中國,并出席益豐•外灘源專門店的開幕活動,他對品牌于專門店內(nèi)設立藝術空間的首度嘗試表示興奮。“我們總是積極地參加與年輕藝術家、設計師和音樂人的合作項目,這是我們所做之事的重要部分。但于專門店內(nèi)設置永久個性的非商業(yè)藝術空間,對我們來說還是第一次。我相信這將大有裨益,且別具風味。首先,我們非常重視對嶄露頭角的青年人才之幫助;其次,能夠用這種特別的方式來與我們的顧客溝通也很有成就感。”

益豐•外灘源店于2012年2月開張,是Bottega Veneta目前在中國最大的專門店。該店坐落于隸屬“外灘源”修復計劃重點項目的百年建筑中,擁有總面積超過530平方米的兩層宏偉空間,因而特別契合藝術空間開幕展的主題:審視傳統(tǒng)、傳承和現(xiàn)代空間的關系。

擁有全年開展的永久性藝術空間,也讓這間專門店在Bottega Veneta全球眾多店鋪中獨樹一幟。將店內(nèi)大量空間專用于藝術展覽的決定,證明品牌深刻了解顧客對藝術和文化的關注,亦延續(xù)了Bottega Veneta與藝術家、設計師合作的悠久歷史,更體現(xiàn)了公司承擔社會責任,支持教育及藝術的承諾。

“當然,我們業(yè)務的核心依舊是最為人所熟知的精湛工藝、奢華產(chǎn)品及對完美的無限追求。”Bottega Veneta執(zhí)行長暨行政總裁Marco Bizzarri先生說:“然而,此藝術空間的設置,及各類藝術展的持續(xù)舉辦,對品牌也同樣重要。多年來,我們越來越多地參與回饋社會的活動,并認識到這對我們的顧客有多么重要。不管是幫助青年藝術家和音樂人,還是參與教育計劃,為農(nóng)村的弱勢兒童提供他們原本無法獲得的教育機會,我們的努力在中國已獲得巨大成功。我們一直在尋求回報社會的途徑,而益豐•外灘源藝術空間的設立,能夠幫助我們實現(xiàn)愿望。”同時,Bizzarri先生認為,此次開幕展的主題也將Bottega Veneta自身的歷史和其在中國當前的發(fā)展聯(lián)系起來。“在很多方面,品牌在意大利的誕生地——威尼托地區(qū)和中國的江南非常相似:都擁有長達數(shù)百年的深厚文化傳統(tǒng),在過去幾十年中也都經(jīng)歷了令人贊嘆的工業(yè)發(fā)展,并在兩者的調(diào)和之中,尋求未來的發(fā)展。中國是最令我們感到興奮、也最具活力的市場之一,我們很高興在將Bottega Veneta品牌帶給中國消費者之余,更能站在文化和社群的層面上與他們交流。”

對于將專門店的偌大空間轉(zhuǎn)變成永久的非商業(yè)性藝術空間這一大膽決定,策展人顧錚教授深表贊賞。“此次展覽將引發(fā)人們的思考。參展的作品中,有一些美麗動人,也有一些將真正挑戰(zhàn)觀眾。因此我認為Bottega Veneta的努力極其重要,更是一項創(chuàng)舉,我們自然誠心歡迎。”顧錚教授表示,展覽的主題亦很重要,江南地區(qū)有著豐富的藝術和文化傳統(tǒng),在近年也像中國的其他許多地區(qū)一樣,經(jīng)歷著激動人心的變化。在擁抱新時代現(xiàn)實的同時,也試圖調(diào)和傳統(tǒng)和文化傳承的失落。“這些都是中國最有希望、最負成就的攝影家,感謝Bottega Veneta一領風氣之先,讓更多人有機會看到他們的作品,為此我深感激動。我認為如此使用店內(nèi)空間是頗具創(chuàng)意的想法,令人興奮,勇氣可嘉,對這些藝術家而言也是極大的幫助。我相信未來我們會在這里看到更多偉大的展覽。”

策展人顧錚及七位參展藝術家簡介

策展人

顧錚,復旦大學教授,中國當代視覺文化和攝影專家。1959年生于上海,曾從事多種職業(yè),經(jīng)歷豐富,曾兩度在日本留學工作,多次擔任國際攝影大獎的評委,包括2008年韓國大邱攝影雙年展以及2006年和2008年在得克薩斯州舉行的休斯敦攝影節(jié)。他所著的出版物,內(nèi)容涵蓋了對20世紀都市攝影及當代中國攝影景觀的研究和探索。他不僅是一位著名的攝影批評家和評論家,也是一位攝影大師。他曾擔任眾多藝術展覽的策展人,展覽地點包括紐約大學帕森設計學院和史密森尼博物館,以及從南京到廣東的中國各地。

藝術家

羅永進,1960年生于北京,在杭州和廣州學習美術。2000年擔任中國美術學院上海分院攝影系教授,曾在中國各地舉辦多次個人展,他的作品也在美國、歐洲和亞洲各地展出。他本次展出的作品著眼長江三角洲地區(qū)杭州市的宮廷別墅,探索貴族氣息和風景之間的交織,以及這種關系隨現(xiàn)代化和不同時代發(fā)展的變化。

董文勝,1970年生于江蘇省,一直在常州工作教書。他的作品在加拿大、馬德里和中國各地展出。本次展出的作品大量借鑒在傳統(tǒng)中國文化中一直重點著色的元素,例如自然之美,以此作為重新聯(lián)系江南傳統(tǒng)美學的一種方式。這種重新發(fā)現(xiàn)體現(xiàn)了在這個常常忽視傳統(tǒng)的社會中對傳統(tǒng)的深深懷念。從很多方面看,他的作品試圖構(gòu)建一個分裂社會中的文化聯(lián)系。而在特定意義下,他在努力通過重建這一文化紐帶,協(xié)調(diào)現(xiàn)代社會中自我的絕望。

楊泳梁,1980年生于上海,畢業(yè)于上海工藝美術職業(yè)學院視覺傳達專業(yè),他的作品融合繪畫、攝影和視頻藝術。他多次在中國境外舉辦展覽,作品曾在歐洲、澳大利亞和美國的諸多著名展場展出,如倫敦的The Saatchi Gallery。他的作品以創(chuàng)新的方式重新闡釋中國風景畫的傳統(tǒng)藝術,從畫家的角度用鏡頭描繪現(xiàn)代城市,不用畫筆、絲綢或帆布而用噴墨打印機來完成作品。這種對傳統(tǒng)風格的強烈顛覆,凸顯中國風景的特有之美已被現(xiàn)代社會所摧毀,在不加審查的工業(yè)擴張和對環(huán)境的漠視壓力下煙消云散。

嚴懌波,1981年生于上海,曾就讀于東華大學拉塞爾設計學院。他一直在上海生活和工作。他在全亞洲舉辦展覽,但大部分作品都攝自上海。本次展出的“暗流(Undercurrent)”系列以置于現(xiàn)代城市大背景下的假山為特色,假山是中國文化的典型符號。他的作品是對這些傳統(tǒng)的譏否,展現(xiàn)傳統(tǒng)如何在當代城市生活中被邊緣化,引發(fā)強烈的對比和令人不適的不和諧。

朱浩,1969年生于上海,畢業(yè)于上海戲劇學院戲劇文學系,他還是一名詩人,已出版詩集。他的作品在中國各地、新加坡及澳大利亞展出。本次展出的作品“光合作用(Photosynthesis)”著眼于如何在現(xiàn)代城市中發(fā)現(xiàn)江南之美。作品的標題試圖在攝影和自然環(huán)境間找到某種聯(lián)系,誕生一種攝影和植物一樣也需要光照才能茂盛生長的理念。朱浩的作品,此番意在通過江南映像探索記憶和美感之間的關系。

曾憶城,1975年生于廣東省,目前在廣州生活工作。他曾在巴黎、巴塞羅那、邁阿密、休斯敦等歐美各地舉辦展覽。他的“一時一地(Spontaneity) ”系列拍攝于2006年旅歐期間,描繪傳統(tǒng)中國藝術主題,如棲息在樹上的鳥兒,但從空間和時間上看都仿佛是在遙遠的中國。

馬良,1972年生于上海,畢業(yè)于上海美術大學,主修圖像設計,然后進入商業(yè)電影界擔任導演和藝術指導。目前他生活工作于上海,職業(yè)為獨立藝術家。他的作品廣泛在美國、歐洲、加拿大以及亞洲展出。本次展出的作品“郵差(Postman)”使用劇院般的場景和道具,嫻熟、鮮明地使用顏色,描述一位穿梭于上海傳統(tǒng)舊建筑——俗稱“石庫門”、騎著自行車的郵差。圖片以夸張的手法,表現(xiàn)中國城市正在消失的生活環(huán)境這一理念,以及我們與快速消失的過去的記憶進行溝通的方式。

上海時裝周本月以Seven Faces ofAn Amazing Life展的形式來到倫敦時裝周,這是Style NowShanghai的一個活動,以最佳的時尚設計師和藝術家的編輯模式展示中國時尚,慶祝正式的UK/China Year of Cultural Exchange。

(查看全文)

上海時裝周本月以Seven Faces ofAn Amazing Life展的形式來到倫敦時裝周,這是Style NowShanghai的一個活動,以最佳的時尚設計師和藝術家的編輯模式展示中國時尚,慶祝正式的UK/China Year of Cultural Exchange。

(查看全文) 法國當?shù)貢r間9月14日,第十四屆中國紡織品服裝貿(mào)易展覽會(巴黎)(CTAF)暨巴黎國際服裝服飾采購展(APP Paris)(以下統(tǒng)稱“巴黎展”)在巴黎布爾歇展覽中心舉行,并與歐洲知名的Texworld服裝面料展同期同館舉辦。巴黎展是由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會主辦,中國國際貿(mào)促會紡織行業(yè)分會(紡織貿(mào)促會)和法蘭克福展覽(法國)公司承辦。

(查看全文)

法國當?shù)貢r間9月14日,第十四屆中國紡織品服裝貿(mào)易展覽會(巴黎)(CTAF)暨巴黎國際服裝服飾采購展(APP Paris)(以下統(tǒng)稱“巴黎展”)在巴黎布爾歇展覽中心舉行,并與歐洲知名的Texworld服裝面料展同期同館舉辦。巴黎展是由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會主辦,中國國際貿(mào)促會紡織行業(yè)分會(紡織貿(mào)促會)和法蘭克福展覽(法國)公司承辦。

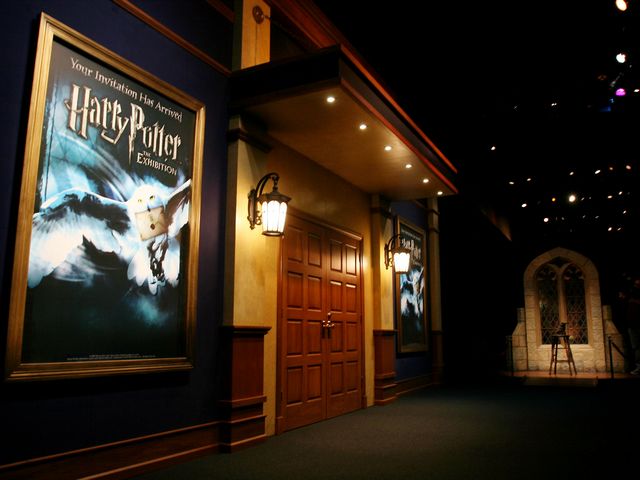

(查看全文) 中國的哈利·波特™迷們很快就能跟隨哈利·波特™魔法世界開啟魔法之旅。此次展覽,也是中國首展,將于2015年12月5日在上海陸家嘴的正大廣場盛大開幕。自首次舉辦世界巡展以來,該展覽已接納了超過300萬游客。分別在波士頓、多倫多、西雅圖、紐約、悉尼、新加坡、東京與巴黎等多地舉辦。目前上海站網(wǎng)上購票現(xiàn)已開始,敬請登陸大麥網(wǎng)www.damai.cn 及 驢媽媽旅游網(wǎng) www.lvmama.com。

(查看全文)

中國的哈利·波特™迷們很快就能跟隨哈利·波特™魔法世界開啟魔法之旅。此次展覽,也是中國首展,將于2015年12月5日在上海陸家嘴的正大廣場盛大開幕。自首次舉辦世界巡展以來,該展覽已接納了超過300萬游客。分別在波士頓、多倫多、西雅圖、紐約、悉尼、新加坡、東京與巴黎等多地舉辦。目前上海站網(wǎng)上購票現(xiàn)已開始,敬請登陸大麥網(wǎng)www.damai.cn 及 驢媽媽旅游網(wǎng) www.lvmama.com。

(查看全文) 2015年9月10日,J.M. Weston在上海恒隆廣場中庭拉開了“致敬樂夢幫”系列展覽的帷幕,展覽分為兩個部分,第一部分的展區(qū)將最新Le Moc樂福鞋根據(jù)顏色進行區(qū)隔,充分展現(xiàn)了Le Moc年輕活力的多彩風格。為Le Moc量身打造的視覺短動感炫目,強烈的視覺沖擊更是讓你沉浸在夢想家的樂園中。

(查看全文)

2015年9月10日,J.M. Weston在上海恒隆廣場中庭拉開了“致敬樂夢幫”系列展覽的帷幕,展覽分為兩個部分,第一部分的展區(qū)將最新Le Moc樂福鞋根據(jù)顏色進行區(qū)隔,充分展現(xiàn)了Le Moc年輕活力的多彩風格。為Le Moc量身打造的視覺短動感炫目,強烈的視覺沖擊更是讓你沉浸在夢想家的樂園中。

(查看全文)