手拿菜刀砍電線,一路火花帶閃電

我上大學的地方,被稱為北京藝術院校四大染缸,時至今日這所曾經(jīng)被稱為"學院"的院校已經(jīng)不復存在,而被改稱為"大學"。在我們上學的時候,學校有一座叫做"廣播臺"的玩意,每天大家走在去往大食堂的路上,廣播聲便倒掛下來,開頭一陣音樂,然后一連串地報臺名:北京人民廣播電臺,天津人民廣播電臺,河南人民廣播電臺,節(jié)奏越來越快,一臺趕著一臺,突然,男女播音員分別有感情地說:北京廣播學院廣播臺!北京廣播學院廣播臺!!接下來就是一段校園新聞播報,其實這些都是前戲,真正的高潮是最后的點歌環(huán)節(jié),每到這個環(huán)節(jié)就有無數(shù)的求偶信息從中傳遞出來……

前面說那么多廢話,其實就是想感謝來看這個專欄的讀者們,事實上你們的每一次評價都相當于那些當年的"點歌",每一首"歌"傳達出的信息都會讓我High或者Low上那么一會兒。所以,謝謝你們。另外,很抱歉,有些時尚傳媒的同仁也一不小心看到了我的胡言亂語,而且很可能當時正趕上我站在你所供職的那本雜志門口罵街。要是傷害了您,我先鞠躬了,但道理是這樣,我覺得做媒體本來就要求您要色藝雙全內(nèi)外雙修,起碼也要經(jīng)得起別人指指點點,要是沒有這點鐵布衫,少生孩子多種樹或者少生孩子多養(yǎng)豬都也能發(fā)家致富!

七月的下半月無論是雜志還是生活都給了我驚喜,簡直就是手拿菜刀砍電線,一路火花帶閃電……

客座

《新視線》7月號

說實在的,很久沒看這本雜志了,《周末畫報》集團出品的東西,非常兩極,高的如《號外》,低的如《周末畫報》,我不是說《周末畫報》不好,而是欽佩它可以把每一頁都滲透到錢的味道,這樣的營銷,堪稱同業(yè)翹楚。《新視線》在我印象里有些偏重設計,我低俗,只喜名利場,不哈藝術界,所以看了一段時間《新視線》也就不看了。

而本期《新視線》確實不得不看,它的驚喜來自請了川久保玲作為客座編輯。事實上,整本雜志刊下來,我對這個"客座"是抱著懷疑的。但不管怎樣,對于川久保齡的獨家合作,已經(jīng)讓我看得很滿足了。因為相對于這本雜志的誠意,事實上,對于7月16日在北京798藝術區(qū)開幕的Comme des Garcons展覽會,我只能說它確實很靠譜兒地準時召開了,除此之外,沒有我滿意的地方。

《新視線》用了50頁來制作這個特輯,內(nèi)容包括玲姐和姐夫的采訪,與玲姐合作Play系列的Filip Pagowski的采訪,各地Comme des Garcons店鋪的瀏覽,還有一些與玲姐合作的人的對話。在我眼里,這其中最贊的僅是一個問答——問:你把自己定位于一個時裝設計師,還是藝術家?或者其他?玲姐的答案讓我心儀:我是一個女商人。嗯,就是女商人。任何人都不會因為這個世俗的答案,看低這個被稱為時尚界的NASA幾十年未改變發(fā)型的教母。事實上,我一直強烈地懷疑著時尚界的種種"封圣"——衣服首先是要讓人穿的,作為商人的時裝設計師遠比作為藝術家的時裝設計師可愛很多,因為后者很可能讓衣服來"穿"我們,而不是我們"穿"它。

另外,還有個全球創(chuàng)意華人同題問答的換屆也很有趣,其中一個問題是"若有一天你遇到川久保玲,你會問什么?"最對我脾氣的回答來自倫敦的設計師北京姑娘Masha Ma,她的問題是:為什么一直這個發(fā)型?其實,我想問得也是這個……

對于《新視線》這次的川久保玲專輯,我不滿意的是很難見到玲姐的設計痕跡,除了封面,而封面也有些簡單地可以。還有呢?我想了很久,始終覺得他們落掉什么東西,后來發(fā)現(xiàn)是產(chǎn)品……很早以前,我看過一個香港雜志做的Comme des Garcons特輯,滿滿的一本冊子,全是產(chǎn)品,但不僅是產(chǎn)品名錄,而是出產(chǎn)年份,市價,炒價,還能不能再買到……所有的經(jīng)典款式,N多個Comme des Garcons的產(chǎn)品線都有涉及。其實,我也明白作為一本設計雜志,《新視線》很可能是故意回避了關于產(chǎn)品的話題,因為太物質(zhì)了,但我相信每一個人體驗玲姐,都是從一件衣服,一雙鞋,一條內(nèi)褲開始……要不,設計師王一揚也不會在對玲姐的提問里打趣:我那雙Comme des Garcons,不到半年膠底就開裂了……

《i-D》七月號

在開欄時,我曾經(jīng)說,不想多說非華語雜志,但這期的《i-D》我實在太喜歡了,因為他們同樣請了客座主編,這為客座主編是我今年最喜歡的牌子OriginalFake的締造者街頭藝術家Kaws。

與《新視線》X川久保玲不同,《i-D》XKaws把設計幾乎滲透到每一頁雜志,包括對本期封面人物超模Sasha的再造,以及與Bape的主腦Nigo的一次對話。Kaws把自己擅長的涂鴉布滿了雜志的各個角落,經(jīng)常出其不意的出現(xiàn),比如出現(xiàn)模特胸前的兩只OriginalFake斷手,甚至其他廣告上也出現(xiàn)了OriginalFake的惡搞,這種深度的合作相信同時考驗著Kaws與《i-D》的編輯部。

對于OriginalFake的產(chǎn)品,很早之前我就想寫點什么,不過一直不知怎么動筆,好像類似于村上隆,Kaws是另一種頑童,所以那么多"不正經(jīng)"的設計才深深吸引我,也許我們都是不正經(jīng)的人。要看OriginalFake,可以去http://www.kawsone.com,不過幾乎每一件產(chǎn)品都sold out。但可以看看Kaws的blog,那里面還有陳冠希的最新動態(tài)……在國內(nèi),連卡佛已經(jīng)引進了OriginalFake,不過數(shù)量很少,僅限于一些Tee和一點點周邊,價錢倒很公道。

另外關于這期的《i-D》我還想說說那些杜鵑的大片,其實對于國內(nèi)的新一代超模,我喜歡裴蓓多于杜鵑,因為總是覺得杜鵑長得太"正"了,大家閨秀似的,不好近身……而這次《i-D》的照片,很顛覆,濃妝艷抹,艷俗到一丿,我揣測攝影師和造型師的靈感部分來自于站街女。不過真地超級打動我,我甚至恍惚覺得杜鵑體內(nèi)確實存在這么一個"精靈"……

送禮

我這個人愛占小便宜,但也不是不論好壞是小便宜就占,這就要看那個小便宜是不是太便宜,因為有時候看著是我占了小便宜但卻便宜了你。真夠繞的,其實我想說的是很長時間里我很喜歡收集那些雜志附送的小贈品……

有一段間,內(nèi)地雜志很喜歡附送一些禮品,似乎這個風潮始自《vogue》,后來估計是有雜志跟著送不起了,于是告了刁狀,新聞出版署一紙禁令絕了各家的小恩小惠拉攏讀者的念頭。

不過,當年的那些送東西,我也都有怨言,因為送是送了,可是送的這些東西無一例外都印著自家旗號的超大logo,有時候真想不明白,您送是送了,但非必須讓全世界都知道這個不值幾塊錢的玩意是您送的嗎?一本雜志發(fā)行量少說也有幾萬吧,就是有心想占您的便宜,也沒膽帶著這幾塊錢的東西招搖過市呀。再說了,既然買了您的雜志,就是認可了您,所以沒有必要向這些人再次強行灌輸你們的宣傳廣告了吧?這種送法,只會讓人覺得您有點睚眥必報的小氣……

今天我要寫的兩本日本雜志,也是送禮的,應該這么說,寫它們完全是因為他們送了禮。

《Smart》7月號&《Mini》8月號

日本的潮流雜志有很多做得很好,尤其是一些倡導街頭時尚的,而我始終認為"街拍"這種表現(xiàn)形式,還是日文雜志做的最好。我喜歡的日本潮流雜志包括『 high fashion 』、『 Men`s joker 』、『 so-en 裝苑 』……而不包括眼前的這本《Smart》,買下它全是因為經(jīng)常光顧的那家店鋪老板給我預留了這本七月號的《Smart》,原因是他這期的贈品是Bape的拖鞋!

同理,《Mini》8月號也是這樣,女性雜志《Mini》8月號送了X-girl的零錢包……

這兩本雜志拿到手,贈品質(zhì)量在中等,但確實屬于可用級別,而且沒有在上面締造雜志的logo,這點誠意還是蠻不錯。至于雜志本身,最搶眼的還是街拍和服飾搭配,我已經(jīng)說了這是日系雜志一貫的亮點,要是不想占小便宜,這兩本雜志,其實完全可以忽略了。

例湯

每個月確實有幾本雜志一定要說到,相對于上面那些,這些雜志的受眾和銷量都是驚人的。不說它們就是大不敬,況且每一本都是我真金白銀買來的……

《In Style》8月號

上個月,我就預告過,馬上要寫這本《In Style》《型時代》,這個中文名能更難聽點嗎?叫一個字《型》多好)的第二期,因為很多時候,創(chuàng)刊號代表不了一本雜志的真實水準。道理很簡單,窮幾個月籌備之力做一本雜志,與一個月就要完成一本的力量對比顯而易見。

我很喜歡《In Style》的創(chuàng)刊號,理由就兩個字——親近。很多時候,我們當下的時尚雜志充滿的"二"與"裝",生怕與讀者顯得近了,就掉價了。在這里,我給您講個故事,當年我有個同學叫阿酷,來自寶島臺灣,曾經(jīng)是我的海歸同學。在國外讀書時,一張口就是你們大陸人如何如何的,最可笑的是他居然問我知道星巴克嗎?我跟他說,在我們那里星巴克是窮人才喝的,有錢人都喝豆汁兒,豆汁兒沒喝過吧,土鱉!后來有一天被我們這些大陸人集體灌了一箱喜力,再之后他就改口咱們中國人如何如何了……道理就是這樣,回頭讓讀者集體給您蹶了,您就不裝了。

話說回來,《In Style》的親近體現(xiàn)在那些教人穿衣打扮的專題上:每一件衣服、每一雙鞋子、每一個包包都搭配好,下面有價錢,購買地址或電話。做過媒體的人都知道,這是一項非常繁瑣的工作,但這些信息對讀者最實用。這樣的誠意,值得我們尊敬。

另外,她們拍的大片也超"和藹可親",無論哪個明星,都比別的時尚雜志鄰家和素人一些,包括cover star……

其實,《In Style》是美國銷量最好的時尚雜志,也許就是因為它比別的雜志"低"一些。不過也不是沒有問題,在8月號里就體現(xiàn)出很多,首先,我覺得版式設計也太平易近人了,很多地方我都覺得很土,不過我也自我檢討了,也許是因為我已經(jīng)不是一個完全的普通讀者,所以才這樣覺得。

此外,本期的大專題"關于色彩與性情"對我來說,實在不感冒,我的感覺是《In Style》的專題有些偏弱,創(chuàng)刊號和這期都是,"居家"的感覺多了一些,我想是不是因為它們對于國際版權的依賴太多?最起碼封面明星是這樣——卡麥隆•迪亞茲,過氣沒商量。要是五年前,還成。

不過,就一本剛創(chuàng)刊的雜志來說,真的已經(jīng)蠻好,我希望的是他們可以拉開一些層次,比如不是每一頁都這么"親近",有三分之一的內(nèi)容"高"過讀者一兩個級別,這樣就更好看了。

《VOGUE》8月號

我認識幾個90后的小朋友,她們/他們都狂熱于時尚,都把《VOGUE》奉為圣經(jīng),與看著《故事會》、《讀者》長大的我們相比,我想中國時尚產(chǎn)業(yè)的希望就在他們。我看到這些小朋友中的一位,把8月號《VOGUE》幾乎每一頁都作了分析,洋洋5000字……

確實,《VOGUE》對得起"圣經(jīng)"尊號,8月號的時尚雜志,大家都在打奧運的主意,這么大的事兒,不打不成,不像我這陣子一直在想怎么"避運"。這其中做的最豪氣的,毫無疑問是《VOGUE》,封面的Maggie穿了Maison Martin Margiela設計的羽毛球裝,來自于連卡佛的大手筆——N位設計師"鬧"運。上周,我去連卡佛現(xiàn)場看了這些衣服,確實很贊,我個人最喜歡的是來自Stella McCartney的馬術裝。很nice,連卡佛做了很多這批設計的海報,都美輪美奐,在現(xiàn)場免費發(fā)放,而且量大且足……

除了這個《VOGUE》還做了一個奧運冠軍的訪談,毫無疑問,慣例的做法也是拍大片+訪談,確實不惜工本,不過里面拍得好看的只有莫慧蘭……

倒是那本四大時裝周的別冊,我看得津津有味,秋冬的Jil sander和Lanvin都令我倆眼放光。

不知怎么回事兒,這半年,我對《VOGUE》的閱讀時間越來越短,也說不出哪里不好,也許是太好了,有點天上人間,不接地氣。

《Elle》8月號

這幾個月,《Elle》的時尚編輯miumiu都在幫我寫明星時尚的點評,專業(yè)素養(yǎng)之好令我折服。但這期的《Elle》實在是讓我失望到頂,也是奧運的專題,跟《VOGUE》相比,粗糙和小家子氣了許多。首先那本別冊,作為奧運北京生活的指南,我有點搞不清他給誰看?外地人?外國人?北京人?后面那兩個,一個看不動,一個不用看,給外地人看,我覺得有點欺負外地人的意思,選擇的介紹大多為大路貨,實在沒有什么驚喜。

其實8月的《Elle》有個很好的創(chuàng)意,就是找了一群北京工作的時尚攝影師拍北京,多好的主意,就是給他們的"權限"太大了,很多人的作品都跟時尚無關,我覺得要是可以把命題縮小,會更好看,畢竟他們是時尚攝影師,不是新聞攝影師,不是風光攝影師……可惜。

倒是本期的封面明星裴蓓貫穿了整本雜志,我對裴蓓的偏愛,支持我看完整本雜志……

《MilkX》7月號

封面依然是賣給了廣告客戶,這次是Folli Follie,不過封面的設計真是費盡了心機,堪稱"奇技淫巧"。《MilkX》7月號也是為著奧運打主意,據(jù)說整個編輯部都拉到了北京,不過他們的針對性很明晰——給香港人看。

另外,都在做奧運,《MilkX》的角度顯然是屬于自己的,前面的商品推薦就看出了心思——介紹了一頂盛錫福的帽子,粉紅色,可愛到讓你懷疑這是老字號的東西嗎?這里要贊嘆的是這本雜志編輯的Spy eyes……

另外,《MilkX》采訪了很多在北京的藝術家、攝影師、時尚從業(yè)者,選取的人物不是那么大牌,卻使整本雜志洋溢著年輕……

不過比較"二"的一個做法,用了大概6個P,依托北京地圖,做了一個北京的名牌、名車名表、電子產(chǎn)品購物地圖,不光每個標注都不清不楚,另外,敢問,哪個香港人要到北京來買名牌?以京港兩地懸殊的差價、以購物天堂的名聲、以這一年來港幣的貶值速度來判斷,這樣的腦殘港人會存在嗎?

但不管怎樣,這本《MilkX》已經(jīng)是近期我閱讀快感最多的一本《MilkX》了。

紅花

《milk》

這本雜志拿到我手里有一段時間了,《milk》已經(jīng)無需評論,說好與不好都不合適,對于香港雜志的迷信,已經(jīng)形成了一個一個屬于它的讀者"小刀會",說不好的統(tǒng)統(tǒng)劈死……

我想給這期的《milk》一朵小紅花,其實不屬于這本雜志,而是屬于juno麥浚龍"512"慈善設計tee。在這么多為地震籌款而設計的tee里,這個是最好看的,充滿了心思和創(chuàng)意。只是,不知道哪里可以買到……如果真的是juno自己設計的,相信他的天分要比"愛迪生"陳冠希高一些。

再說一句題外的,有最好,就有最壞,最難看的來自于GIORGIO ARMANI為vogue的設計,真是……忒糊弄人了。

號外

這個月很多……驚喜,與我。

A 王老師離開了他工作六年的時尚集團,去創(chuàng)建內(nèi)地版的《GQ》,離開之前,我們有一次長達兩萬字的對話,我會收入到我的新書里一部分。祝我的好朋友王老師也能"手拿菜刀砍電線,一路火花帶閃電"……

B 我的新書預計10月上市,mewe的設計師劉治治成為這本書的設計,我有很多期待,不要臉地為自己做個廣告。

C 新書里有一些我認為的時尚達人的采訪,最近進行到"北京頭牌野模"密絲李媛,很可愛的丫頭,我覺得她就是中國的Agyness Deyn……

D 剛過了我生日,"奔三"終于實現(xiàn),我明白我再也不能玩童言無忌的游戲,我要成為祖國明日的花朵,開出一朵掐一朵……

發(fā)表評論

相關的文章

"觀潮"共有191篇與該文章相關的內(nèi)容。

(查看全部),以下顯示其中最新文章5篇。

on

September(9月)2, 2015 at 12:11 AM | Posted by

李儀

時尚圈的新一年是從九月開始的,除了新一季時裝周躍躍欲試之外,各大刊的九月刊則是品牌和時尚偶像們的兵家必爭之地。想來大家已經(jīng)被VOGUE中國版的強勢十人封面刷屏了好一陣,不過相較于去年一家獨大的場面,今年的九月刊之爭看上去平和了不少,但是仍舊有人拿下多個封面,有個品牌勢不可擋地頻頻露出。

(查看全文)

on

August(8月)6, 2015 at 18:25 AM | Posted by

XOXO

《Vogue服飾與美容》推出十周年紀念刊(2015年9月號),前所未有地首次聚齊十位炙手可熱的一線明星及超模拍攝封面及內(nèi)頁大片,在攝影大師Mario Testino的鏡頭下,趙薇、章子怡、范冰冰、李冰冰、湯唯、周迅、劉嘉玲、李宇春、杜鵑、劉雯演繹了黃金年代的女神風范。十周年紀念刊特別推出金色、銀色兩個封面珍藏版。

(查看全文)

on

August(8月)3, 2015 at 11:31 AM | Posted by

陳蕾蕾

T: The New York Times Style Magazine和WSJ都宣布9月刊的廣告銷量破紀錄,WSJ的9月刊預計將于8月15日正式在報刊亭發(fā)售,共有100.4頁的廣告,相比去年的90.08頁有10%的增長。

(查看全文)

on

July(7月)2, 2015 at 10:25 AM | Posted by

Nikki Wang

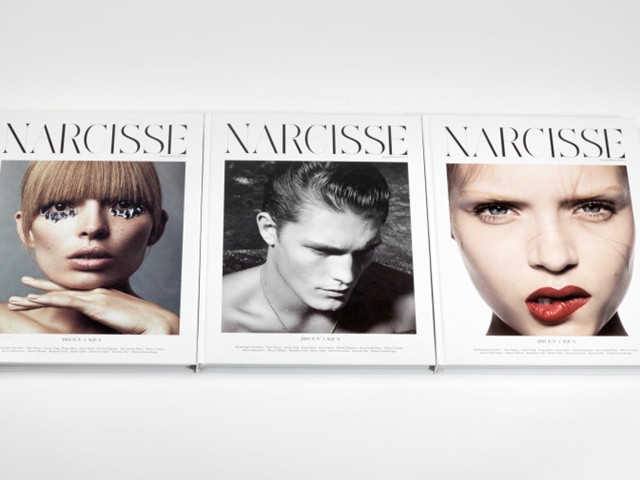

Rene最喜歡的一個典故是和老佛爺Karl Lagerfeld有關的。 第一本

雜志面世之后,他曾緊張的給老佛爺Karl Lagerfeld辦公室打電話,問可不可以給老先生郵寄一本,期望他能金手指一點多多指教。電話那邊的女士回答說:卡爾已經(jīng)看過了。Rene心想搪塞人也要有一點誠意啊,我們分明還沒有寄出...電話那邊的女士又說:真的看了,他昨天去Colette例行逛街的時候自己買的,還在喜歡的地方做了記號讓我們參考。

(查看全文)

on

June(6月)18, 2015 at 13:31 AM | Posted by

陳蕾蕾

根據(jù)The HollywoodReporter的報道,幾十位任職于WennerMedia旗下RollingStone, US Weekly, Men’s Journal的員工被裁。

(查看全文)

時尚圈的新一年是從九月開始的,除了新一季時裝周躍躍欲試之外,各大刊的九月刊則是品牌和時尚偶像們的兵家必爭之地。想來大家已經(jīng)被VOGUE中國版的強勢十人封面刷屏了好一陣,不過相較于去年一家獨大的場面,今年的九月刊之爭看上去平和了不少,但是仍舊有人拿下多個封面,有個品牌勢不可擋地頻頻露出。

(查看全文)

時尚圈的新一年是從九月開始的,除了新一季時裝周躍躍欲試之外,各大刊的九月刊則是品牌和時尚偶像們的兵家必爭之地。想來大家已經(jīng)被VOGUE中國版的強勢十人封面刷屏了好一陣,不過相較于去年一家獨大的場面,今年的九月刊之爭看上去平和了不少,但是仍舊有人拿下多個封面,有個品牌勢不可擋地頻頻露出。

(查看全文) 《Vogue服飾與美容》推出十周年紀念刊(2015年9月號),前所未有地首次聚齊十位炙手可熱的一線明星及超模拍攝封面及內(nèi)頁大片,在攝影大師Mario Testino的鏡頭下,趙薇、章子怡、范冰冰、李冰冰、湯唯、周迅、劉嘉玲、李宇春、杜鵑、劉雯演繹了黃金年代的女神風范。十周年紀念刊特別推出金色、銀色兩個封面珍藏版。

(查看全文)

《Vogue服飾與美容》推出十周年紀念刊(2015年9月號),前所未有地首次聚齊十位炙手可熱的一線明星及超模拍攝封面及內(nèi)頁大片,在攝影大師Mario Testino的鏡頭下,趙薇、章子怡、范冰冰、李冰冰、湯唯、周迅、劉嘉玲、李宇春、杜鵑、劉雯演繹了黃金年代的女神風范。十周年紀念刊特別推出金色、銀色兩個封面珍藏版。

(查看全文) T: The New York Times Style Magazine和WSJ都宣布9月刊的廣告銷量破紀錄,WSJ的9月刊預計將于8月15日正式在報刊亭發(fā)售,共有100.4頁的廣告,相比去年的90.08頁有10%的增長。

(查看全文)

T: The New York Times Style Magazine和WSJ都宣布9月刊的廣告銷量破紀錄,WSJ的9月刊預計將于8月15日正式在報刊亭發(fā)售,共有100.4頁的廣告,相比去年的90.08頁有10%的增長。

(查看全文) Rene最喜歡的一個典故是和老佛爺Karl Lagerfeld有關的。 第一本

Rene最喜歡的一個典故是和老佛爺Karl Lagerfeld有關的。 第一本